ノート、Evernote、ブログ、そして……

目次

1.自分の考えや思いに、文章というかたちを与えること

こんな文章を書きました。

ブログがよき聞き手になるために大切なことは、読み手の存在を実感し、読み手に伝えたいと願えること

ここで書いたのは、自分の考えや思いに言葉を与えると、自分の考えや思いを整理することができる、ということです。

私にとって、自分の考えや思いに与える言葉は、主に、文章です。私の場合、人に話すことによって自分の考えや思いを整理するよりも、文章を書くことによって自分の考えや思いを整理する方が、しっくりきます。

自分の考えや思いに文章というかたちを与えることを始めたのは、大学に入学して少ししたころでした。今からふり返ると、きっかけは2つあります。

ひとつは、『知的生産の技術』の中に、ダ・ヴィンチが手帳に何でもメモしていた、という一節を読んだことです。知的な雰囲気にあこがれて、自分も真似して始めました。それ以来、頭に浮かんだ考えや思いをノートにメモする習慣ができました。

もうひとつは、西研さんの『実存からの冒険』です。『実存からの冒険』は、「はじめに-思いに「かたち」を与えること」という節から始まります。『実存からの冒険』を読んで、私は、自分の考えや思いに文章というかたちを与えること大切にしたい、と感じました。

それ以来、今日に至るまで、私は、自分の考えや思いに文章というかたちを与えることを続けています。

2.文章を書く場所の移り変わり

自分の考えや思いに文章というかたちを与えることは継続しているのですが、その文章を書く場所は、移り変わってきました。最初はノート、次にEvernote、今はブログ、です。

(1) ノート

最初のきっかけが『知的生産の技術』に紹介されていたダ・ヴィンチの手帳だったこともあり、私が文章を書き始めた最初の場所は、ノートでした。

『知的生産の技術』では、「ノートからカードへ」として、なんでも「京大カード」にメモする方式が推奨されていました。でも、当時の私の資力では「京大カード」を潤沢に使うのが憚られたことから、ダ・ヴィンチ方式を採用し、ノートに書くことにしました。

当時、私は、書いた文章を整理する、ということを、まったくしていませんでした。自分が書いた文章に対する私の基本原則は、書きっぱなし、でした。

私が文章を書くことに求めていたのは、書くことによって自分の考えや思いを整理することでした。考えや思いに文章というかたちを与えれば、その段階で、私は自分の考えや思いを整理することができました。そのため、それ以上に、書いた文章を読み直したり、書き直したり、整理したり、といったことはしていませんでした。

まあ、面倒だったからです。

(2) Evernote

社会人になって、しばらくして、書き終えたノートの保管方法に悩みました。

当時、私は、2,3週間に1冊くらいのペースでノートに文章を書いていました。既にノートの冊数は相当な数に上っていましたし、それ以降も、同じようなペースで増えていきそうな感じでした。

一人暮らしなら、本棚に並べておけばよいのですが、結婚して自分の本棚スペースが少なくなったので、そこにノートを並べるのももったいない気がしました。また、私がノートに書いていたのは、読み返すことを前提としない雑多な内容なので、人の目に触れるのもなんだかなあ、と感じました。

ちょうどその頃、Evernoteを使い始めました。Evernoteならデジタルなので、保管スペースの問題はありません。そこで、私は、文章を書く場所を、Evernoteに移しました。

使い始めてしばらくの間は、紙のノートと同じようにEvernoteを使っていました。つまり、書きっぱなしです。

でも、少しずつ変化が生じました。それは、Evernoteに書いた文章を整理するようになった、ということです。

2012年1月14日、私は、Evernoteに、こんな文章を書きました。

—

「文章の整理という楽しみ」

以前、ノートに万年筆で書いていたとき、文章は、書きっぱなしのものだった。それでもいいと思うし、今も、書きっぱなしのつもりで書いている。

でも、Evernoteを整理しようとしてみて、ひょっとしたら、文章を整理すること自体の楽しみがあるのかもしれない、と感じた。

Evernoteのいいところは、自分が書き散らかした文章を、あとから整理できるところだ。Evernoteで文章を整理する作業は、パソコンからの作業だ。作業の合間にEvernoteを整理すると、気分転換にもなるのではないかと思う。

—

Evernoteは、紙のノートと比べて、書いた文章を整理するのが簡単です。簡単なので、Evernoteで文章を書くようになって、私は、自分が書いた文章を整理する、ということを始めました。書きっぱなしではなく、ノートブックに分類する、タグ付けする、書き加える、書き直す、複数のノートに分ける、といったことをするようになりました。

Evernoteで自分の書いた文章を整理することを始めたことによって、私は、自分が書いた文章を整理する、ということの楽しさを知りました。

(3) ブログ

Evernoteで文章を書くようになってしばらくしたころ、私は、このブログを始めました。

直接のきっかけは、アシタノレシピの『みんなのイチ押しブログ選手権』でした。多くの方が楽しそうにブログをしている姿を見て、自分でもやってみることにしました。

『みんなのイチ推しブログ選手権』結果発表! #oshi_blog

ブログを始めた最初は、ブログに投稿する以上、何らかの役に立つ情報を含む文章でなければ、と肩肘張っていました。でも、いつのまにやら、いい感じに力が抜けました。今では、役に立つ情報を含んでいるかはあまり考えず、自分の考えや思いにかたちを与えることで生まれた文章を、どんどん投稿しています。

このブログを始めたことで、自分の考えや思いにかたちを与えるための文章を書く場所が、このブログになりました。

(もっとも、ブログに投稿する文章を栽培する場所は、徹頭徹尾、Evernoteです。(Evernote×ブログ記事。すき間時間を活用してブログ記事を栽培する方法))

ブログがEvernoteと決定的に違うのは、ウェブに公開されていることです。ブログに書いた文章は、誰もが読むことができます。常に、自分以外の誰かが読み手になる可能性が開かれています。

このことからは、自分の考えや思いにかたちを与えることとの関係で、よい影響を受けたと感じます。読み手のことを考えることで、自分の考えや思いに与える言葉が変化して、結果として、自分の考えや思いを深く理解できたり、自分の考えや思いを前に進めていくことができるようになりました。

3.そして、その次の場所はどこか

(1) ノート、Evernote、ブログの位置づけ

ノートに文章を書いていたとき、私の基本姿勢は、書きっぱなし、でした。書いた文章を後から整理することはしていませんでした。

文章を書く場所をノートからEvernoteに移したことで、私は、自分が書いた文章を、読み直し、書き直し、整理するようになりました。そして、自分が書いた文章を整理する楽しみを知りました。

文章を書く場所をEvernoteからブログに移したことで、自分以外の誰かが読み手になることを実感しながら文章を書く、ということの効果を知りました。読み手のことを考えて文章を書くことが、自分の考えや思いを理解するために、とても効果的だということを知りました。

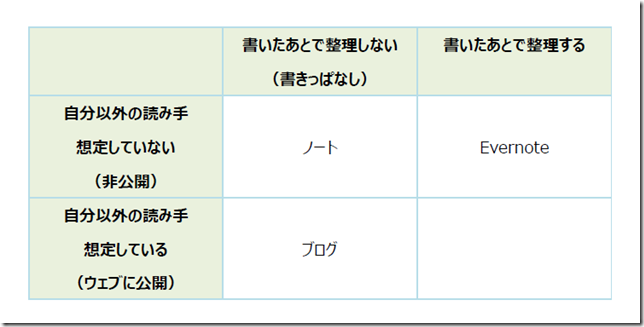

この変遷を俯瞰的に眺めると、ノート、Evernote、ブログという3つの場所を、2×2マトリクスに位置づけることができます。

マトリクスを構成する2つの基準は、

- 書いたあとで整理するかどうか

- 自分以外の読み手を想定しているかどうか

です。

すると、

- ノートは、書いたあとで整理しない&自分以外の読み手を想定していない

- Evernoteは、書いたあとで整理する&自分以外の読み手を想定していない

- ブログは、書いたあとで整理しない&自分以外の読み手を想定していない

なので、以下のように位置づけられます。

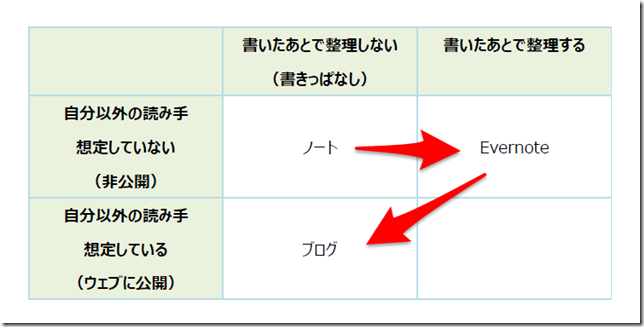

(2) 次の場所への模索

これまでの変遷は、こんな動き方です。移動のたびに、私は、その新しい場所で文章を書くことによって、それまでにない新しいものを得ることができました。

残る1つの象限である「書いたあとで整理する&自分以外の読み手を想定する」に移動すれば、そこでまた新しい何かが見つかるかもしれません。

「書いたあとで整理する&自分以外の読み手を想定する」という場所がどこなのか、模索しようと思います。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

思考の枠組みを活用することで、考えることを具体的な作業にする

1.まとめ (1) テーマ 考えることから、一定レベルのアウトプットを安定して生み出すには、どう

-

-

「なぜ」&「どのように」と「説明の尺度」〜『わかりやすく説明する練習をしよう』(1)

1.『わかりやすく説明する練習をしよう』 (1) 『わかりやすく説明する練習をしよう』 『わかり

-

-

そのときどきの「やりたい」のつまみ食いを、文書の完成へと統合できる_文書作成ツールWorkFlowyの可能性(2)

個人的で主観的な経験なのですが、WorkFlowyで文書を作成するようになってから、文書作成がぐっと

-

-

伝えたいメッセージを持つ、ということ(実験に参加した感想)

1.「Chikirinの日記」の実験に参加した (1) 「Chikirinの日記」の実験 先日、こん

-

-

煽らず、脅さず、地に足の着いた希望を示し、行動を生み出す本『ゼロから始めるセルパブ戦略』(倉下忠憲)

1.はじめに 読みました。 『ゼロから始めるセルパブ戦略: ニッチ・ロングセール・オルタナティブ (

-

-

どこに何が書いてあるか、はっきり示す(文章を書くときの簡単で効果が高いコツ)

1.文章を書くときの、簡単で効果が高いコツには、どんなものがあるか 仕事をする上で、なんらかのテー

-

-

iPS細胞・パソコン・自分のブログ。精度の高い試行錯誤を積極的に繰り返すための仕組み。

1.クローズアップ現代を見て、iPS細胞って本当にすごいんだ、と実感した話 先日放送されたクローズ

-

-

『7つの習慣』が誇るパワフルな考え方:P/PCバランス

1.『7つの習慣』の魅力は、パワフルな基本となる考え方にある 私は、『7つの習慣』を、すばらしい本だ

-

-

論理的に表現するために、三段論法という論理の型が役に立つ

1.論理的に表現するために、論理の型が役に立つ (1) 「論理的であること」を求められたら、「論理

-

-

仕事文書の作り方:目的を意識し、目的に合った形式と内容で作成する

1.はじめに 私は、仕事において、多くの文書を作ります。その経験から学んだのは、仕事文書を作るため