思考の「流れ」を扱うツールWorkFlowyは、生活の中に「知的生産のフロー」を通し、毎日を流れる思考を活かしてくれる。

公開日:

:

WorkFlowy

1.自分のための個人的な知的生産システムに対する、「もうあと一歩」「何かが足りない」という感覚

大学生のころ、知的生産へのあこがれを抱きました。

このあこがれはその後ずっと続き、いつしか私は、自分のための個人的な知的生産システムを組み立てたいと願うようになりました。Gmail、Evernote、スマートフォン、Toodledo、MacBook Air、Kindleなど、新しいテクノロジーに支えられた新しいツールと出会うたびに、そのツールを使って、どのような知的生産システムを組み立てることができるだろうか、と考えるのが好きでした。

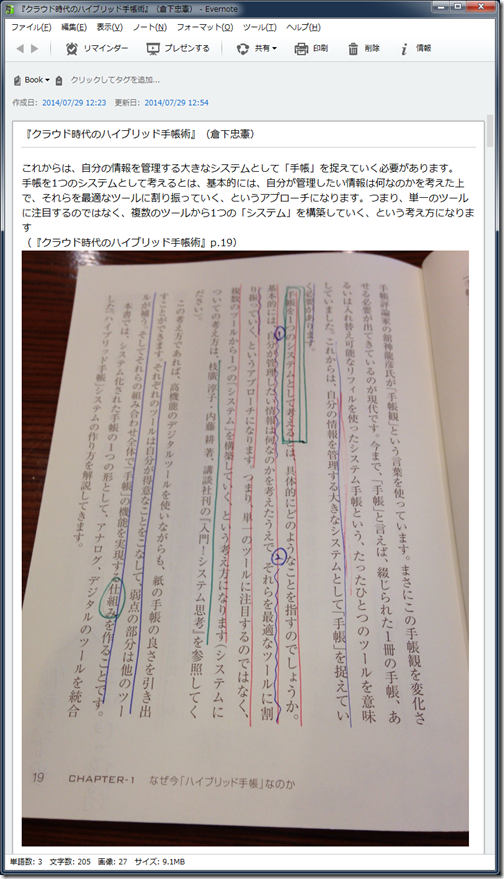

自分個人のための知的生産システムを改善し続ける。「ハイブリッド」シリーズ(倉下忠憲)から受け取った「ハイブリッド・システム」というコンセプト。

スマートフォン、Kindle、Evernoteといったテクノロジーの進歩と、倉下忠憲さんのハイブリッドシリーズ、野口悠紀雄さんの『「超」整理法』シリーズといった何冊かの本のおかげで、2014年の終わり頃には、自分のための個人的な知的生産システムを、それなりのところまで組み立てることができました。Evernote、Kindle、WordPress(ブログ)などのウェブサービスと、スマートフォン、MacBook Air、Kindle Paperwhiteなどの端末によって組み立てた、当時の知的生産システムのことを、私は、なかなかうまく機能する効果的なシステムではないかと自画自賛していました。

Kindleで読み、Evernoteで書くことで、「空間」という制約要素から自由になる(Kindleで『知的生活の方法』を読んで考えたこと)

しかし、正直に言えば、「何かが足りない」という感覚もありました。頭で考えると、必要な要素は満たしているし、無駄なところも見当たらず、合理的です。それなのに、この知的生産システムで本を読んだり文章を書いたりしているとき、しばしば、ちょっとした違和感を覚えました。しっくりとした感覚から薄い何かで1枚隔てられている感覚。何か少しだけ足りません。私は、「これでまちがいない!」という感覚を持てずにいながらも、「もうあと一歩」「何かが足りない」という感覚を埋めてくれる最後の一歩がどこにあるのか見当もつかず、漠然とした問題意識を抱えていました。

2.WorkFlowyが埋めた最後の一歩は、「思考の流れ」

WorkFlowyを使い始めたのは、ちょうどそんな頃のことです。

2014年11月までの私は、知的生産に関するすべての文章をEvernoteで書いていました。私にとって、Evernoteは「文章を書く道具」でした。

なぜ、「書く」ワークスペースとして、Evernoteを使うのか?

ところが、2014年11月のアップデートによって、Evernote for Macの動作は、とても重たくなってしまいました。Evernoteを愛していた私としてはとても残念だったのですが、この重さでは、Evernoteで文章を書くことはほとんど不可能です。やむなく代替手段を探した結果、OmniOutlinerを経て、WorkFlowyにたどり着きました。

総合的な文章作成環境を求めてWorkFlowyを使い始めたわけではありません。自分の文章作法に革命を起こすことを目論んでWorkFlowyを使い始めたわけでもありません。「文章を書く道具」としての、Evernoteの代打を探すだけの軽い気持ちで、私は、WorkFlowyを使い始めました。

使い始めてすぐに、WorkFlowyが快適な「文章を書く道具」であることに気づき、知的生産に関する文章のすべてをWorkFlowyで書くことにしました。それまでEvernoteで育てていた「ずっと完成しないで変化し続ける有機体」を、WorkFlowyで育てることにした、とも言えます。

WorkFlowyで「ずっと完成しないで変化し続ける有機体」を育てる

そうしてWorkFlowyで「ずっと完成しないで変化し続ける有機体」を育てるようになって、しばらく経った頃、私は、自分のための個人的な知的生産システムに感じていた「もうあと一歩」「何かが足りない」という感覚が、きれいさっぱり消えていることに気づきました。自分のための個人的な知的生産システムに残されていた最後の一歩は、WorkFlowyによって、とても自然に、いとも簡単に、埋められていたのです。

●

今ふり返ってみると、WorkFlowyが埋めた最後の一歩は、「流れ」なんじゃないかと思います。「思考の流れ」です。

私の場合、WorkFlowyは、それまでEvernoteが担っていた「文章を書く道具」という役割を代替することで、知的生産システムに残されていた最後の一歩を埋めました。そこで、EvernoteとWorkFlowyを、「文章を書く道具」という観点から比較してみると、決定的なちがいは、情報を管理する枠組みにあります。

つまり、

- Evernoteは、ノートブックスタック→ノートブック→ノート→ノートの本文という、情報を管理する単位の序列を持っていて、これがひっくり返ることがない

- WorkFlowyは、トピックという単位だけしか持っていない。トピック→トピック→トピック→トピック→トピック→トピック→…なので、上下関係が簡単に入れ替わる。

ということになります。

これまた抽象的に表現すると、

- Evernoteは、ノートの杭で区切られた有機体

- WorkFlowyは、全体としてひとつの流動的な有機体

となります。

全体としてひとつの流動的な有機体であるか否か(Evernoteとプロセス型アウトライナーの思想のちがい)

このちがいによって、WorkFlowyで文章を書くと、文章を書くという一連の作業の中に、「流れ」が生まれました。

●

抽象的ですねえ。もう少し具体的に考えてみましょう。読書ノートがわかりやすいかなと思います。本を読み、本から得た情報を記録し、本から得た情報や本を起点に考えたことを文章にまとめる、という一連の作業を担うのが、読書ノートの役割です。この読書ノートの道具として、Evernoteを使うか、WorkFlowyを使うかで、「思考の流れ」がどのように変わるのでしょうか。

Evernoteの読書ノートを作っていたときは、こんな感じでした。

これに対して、WorkFlowyの読書ノートは、こんな感じになりました。

何がちがうのでしょうか。

Evernoteの読書ノートは、基本的には、1冊の本についての情報が、1冊のノートの中に記録されています。ノートリンク機能を使って台帳ノートを起点に構造化することはできますが、いずれにせよ、まず、ノートという単位で作られたまとまりがあって、そのまとまりを単位としています。

これに対して、WorkFlowyの読書ノートは、1冊の読書ノートを区切る単位が曖昧です。WorkFlowyのアウトラインの中に存在する膨大な数のトピック群のうち、ある一部分のトピックたちが、なんとなく、その1冊の読書ノートになります。

もちろん、トピック階層構造によって、『本のタイトル』という親トピックの下に読書ノートのトピックを集めることはできます。が、そうする必要もありません。

では、このちがいによって、どんなちがいが生まれるのでしょうか。

それが、「流れ」です。

具体的には、WorkFlowyの読書ノートなら、たとえば次の2つが簡単に実現できます。

ひとつめの例は、読書ノートを作っているまさにその場所で、大きな文章を書き上げてしまうことです。無限の階層構造とZoom機能が、これを助けてくれます。(Evernoteでだって、やってやれないことはありません。が、大変だと思います。)

ふたつめの例は、読書ノートに蓄えた本からの抜き書きを、他の場面で書く文章に引用することです。抜き書きの発見は検索機能、発見した抜き書きの活用は、コピーやトピック移動機能が強力に助けてくれます。(これも、Evernoteでだって、やってやれないことはありません。しかし、引用箇所をピンポイントで検索するのが難しいこと、引用範囲をカーソル移動で選択しなければいけないことなど、WorkFlowyと比較すると、大変面倒です。)

●

このように、WorkFlowyは、私の個人的な知的生産システムに、「思考の流れ」を実現してくれました。こうして最後の一歩が埋まったことで、今、私は、自分の個人的な知的生産システムに、とてもしっくりした感覚を抱いています。(なんという小確幸!)

3.WorkFlowyは、思考の「流れ」を扱う道具。生活に「知的生産のフロー」を通す。

WorkFlowyは、思考の「流れ」を扱う道具です。

今の世の中、個人の知的生産を助けてくれる高機能な道具は、たくさんたくさんあります。Googleが提供する各種ツール、Evernote、GitHub、それから、(賛同者は少ないかもしれないけれど、)Microsoft Office。どれもとても高機能で、複雑で、いろんなことを実現できる道具です。

これらの道具に比べれば、WorkFlowyはとても素朴な道具です。テキストしか扱えず、何かを自動的に実現する機能も乏しく、他のツールとの連携もサポートされていません。

でも、WorkFlowyは、思考の「流れ」を扱える道具です。少なくとも普通の個人がすんなりと利用できる道具を前提とすれば、いまだかつてWorkFlowyほど快適に思考の「流れ」を扱える道具はなかったんじゃないかなあ、と感じます。

●

個人にとって、知的生産は、生活の一部に過ぎません。

だから、個人が知的生産のために注げる資源は、無尽蔵ではありません。たとえば、仕事を持ち、家族とともに暮らす、30代のワーキングパパを想定すれば、いまの世の中に暮らすワーキングパパが知的生産に注げる資源など、時間もお金も空間も、たかだか限られていますし、それはワーキングパパだけの話ではありません。

しかし、普通に毎日の生活を送ることは、ある意味、とても高度な思考を伴います。決まった時間に置き、決まった時刻の電車にのるために朝の準備を段取りよく進め、子どもが寝坊するなどの突発事態にも的確に対処し、天気予報からの情報で服装や持ち物を臨機応変に調整するなど、少なくとも現時点ではどんなコンピュータにだって不可能です。普通の生活全体に流れる「思考」は、量も質も、それなりのもんだと思います。

だから、個人が知的生産のある人生を送るために大切なことは、知的生産のためだけの資源を確保して、知的生産のためだけの思考を新たに生み出すことではなく、毎日の生活の中を流れる思考を集めて、統合することです。

別の言葉でいえば、生活に「知的生産のフロー」を通すこと。

- 知的生産のフローとWorkFlowy

- 「個人の継続的な知的生産」と、「全体・一部分」&「それより上の階層がない・それより上の階層がある」

- 「知的生産のフロー」の特徴から、知的生産を担う道具が備えるべき条件を考える

思考の「流れ」を扱うツールであるWorkFlowyは、毎日の生活に、「知的生産のフロー」を通してくれます。

●

というようなことを誰かにお伝えしたくて、WorkFlowyの本を書きました。本日(2016-01-29)発売です。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

WorkFlowyについて書いてきた177個のブログ記事を、WorkFlowyによって組み替えた、ひとつの大きな階層つきリスト

1.はじめに 2015年1月から、私は、この「単純作業に心を込めて」というブログに、WorkFlow

-

-

「文章を書くツール」の変遷

1.はじめに 私にとって、「文章を書く」ことは、特別で大切な行動です。 仕事の上でも、「文章を書

-

-

スマートフォンを機種変更した場合の、HandyFlowyとMemoFlowy(少しおまけにWorkFlowy)

先日(2017-01-28)、スマートフォンを機種変更しました。 機種変更前がiPhone5cで、機

-

-

WorkFlowy×ハサミスクリプトを支えるふたつの思想

1.WorkFlowy×ハサミスクリプト 私がブログ原稿を書くために使っているツールは、WorkFl

-

-

ウェブ上に存在するWorkFlowyに関する日本語情報の時系列整理(〜2014年12月)

1.はじめに 2015年1月にWorkFlowyを使い始めたとき、ウェブ上に存在するWorkFlow

-

-

「WorkFlowyを育てる」という固定ページを作りながら考えたこと(KDP・流動体・トピック共有)

1.「WorkFlowyを育てる」という固定ページを作りました 2015年1月7日に「WorkFlo

-

-

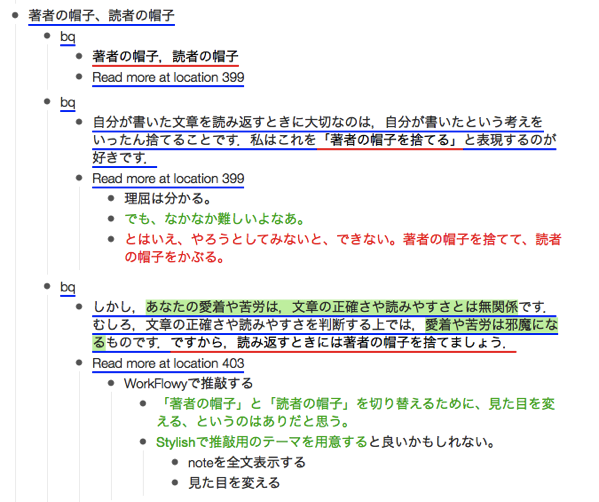

続・WorkFlowyで「三色ボールペン方式」

1.WorkFlowyで「三色ボールペン方式」 今、私がパソコンから使っているWorkFlowyは、

-

-

WorkFlowyの「トピック」とは何か?

1.WorkFlowyは、「トピック」に、どんな情報を与えているのか? (1) 「トピック」という入

-

-

なぜ、WorkFlowyで文章を書くのか(WorkFlowyで文章を育てる)

1.はじめに 私は、最近、文章を書くときは、できるかぎりWorkFlowyを使うことにしています。

-

-

「情報を区切る単位はトピックだけでいい」というWorkFlowyの思想

1.WorkFlowyは、思想を持っている WorkFlowyを使っていると、WorkFlowyは思