『アリスの物語』+監修PDFに、「読み手のためにとびっきり親切になる」ということを学ぶ(超優良文章教材のご紹介)

公開日:

:

書き方・考え方

目次

1.『アリスの物語』と監修PDF

昨日(2014/05/15)、『アリスの物語』を読みました。

『アリスの物語』は、R-styleの倉下忠憲さんが書かれた、近未来を舞台とするSFライトノベルです。ストーリーもおもしろく、SF世界の細かな興味深い上に、文章も読みやすいですので、すらすら読んで楽しめると思います。おすすめ。

私も、すんなり読んで、「うん、おもしろかったな。」と思って満足していました。満足していたところ、Twitterと倉下さんのブログで、監修PDFなるものの存在を知りました。

監修PDFすごい…

— Tak. (@takwordpiece) 2014, 5月 15

で、上の記事にもリンクがあるのですが、今回私が頂いた「監修PDF」が鷹野さんのブログにて公開されております。

鷹野さんのブログというのが、こちら「見て歩く者 by 鷹野凌」です。

"「ライトなラノベコンテスト」最優秀賞の倉下忠憲さんにインタビューしてみた" をINTERNET Watchへ寄稿、藤井太洋さんによる監修PDFを公開しました : 見て歩く者 by 鷹野凌

鷹野さんによるインタビューの中でも、この監修PDFのことが言及されています。

── 「note」に書かれた記事にも “今回、私が受けた監修は、「すぐれた教師」のものでした。” とか “ごくシンプルに言えば、クリエーターに対する敬意が隅々から感じられる監修でした。” といった言葉がありますね。

私も以前はコンビニの店長をやっていて、ずっと人を教える立場にいたんで、人を教える難しさというのはある程度分かるんです。「俺がこう思うからこうしろ」と言うのは、簡単なんですよね。でもそれは、クリエイターとしての相手の個性を消すことになってしまう。手を引っ張って「あなただったらもっと高いところへ行けるよ」っていう示唆・導きを与えてくれるような……あの監修PDFを作るのは、相当時間かかっただろうなと思うんですよね。

さっそく監修PDFをダウンロードしました。そして、一読し、圧倒されました。

断言します。「文章を書く」ということに多少なりとも興味を持っている方は、今すぐに、この監修PDFをダウンロードするべきです。

監修PDFのダウンロードは、こちらから! 無料です。→ "「ライトなラノベコンテスト」最優秀賞の倉下忠憲さんにインタビューしてみた" をINTERNET Watchへ寄稿、藤井太洋さんによる監修PDFを公開しました : 見て歩く者 by 鷹野凌

2.『アリスの物語』+監修PDFは、文章を書くための、希有で超優良な教材

私が監修PDFのダウンロードを強くおすすめする理由は、『アリスの物語』と監修PDFとが合わさると、文章を書くための超優良な教材になるからです。さらに、この教材は、超優良なだけでなく、希有だからです。

(1) 藤井太洋さんによる監修PDF

監修PDFがどんなものかは、現物を見ていただくのがいちばん早いです。何はともあれ、とりあえずダウンロードしてください。(しつこいですが、ダウンロードはここからです。"「ライトなラノベコンテスト」最優秀賞の倉下忠憲さんにインタビューしてみた" をINTERNET Watchへ寄稿、藤井太洋さんによる監修PDFを公開しました : 見て歩く者 by 鷹野凌)

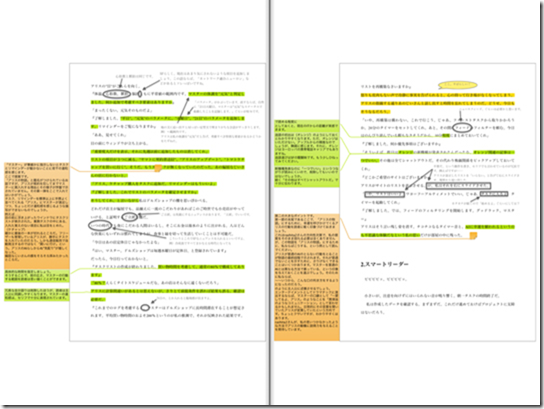

説明の便宜のために、鷹野さんのブログから、監修PDFのスクリーンショット画像を引用させていただきます。

(出典:"「ライトなラノベコンテスト」最優秀賞の倉下忠憲さんにインタビューしてみた" をINTERNET Watchへ寄稿、藤井太洋さんによる監修PDFを公開しました : 見て歩く者 by 鷹野凌)

このスクリーンショットからもわかるとおり、監修PDFは、

- 倉下さんが書かれたもともとの原稿(もともとのテキスト)

- 監修者である藤井太洋さんによる指摘・コメント(それ以外の記号や書込やマーカーやふせん全部)

から構成されています。

そして、監修者である藤井太洋さんによるコメントは、おそろしく細かいです。

監修を受けた倉下さんは、noteで、今回の藤井太洋さんによる監修が「すぐれた教師」のスタンスだった、として、藤井太洋さんに対する感謝を表現しています。

今回、私が受けた監修は、「すぐれた教師」のものでした。

指摘を受けた部分は__明らかな誤字脱字をのぞけば__「~~という表現ではどうですか?」という提案の形であり、もっと良い形があればそちらでという柔らかい表現になっていました。そして、倉下さんならそういうものが生み出せると思います、というメッセージが込められていました。

さらに、(これはスクリーンショットからはわかりませんが、)監修PDFは、抜粋ではありません。『アリスの物語』一冊分の原稿が収められています。(つまり、監修PDFを読めば、『アリスの物語』を無料で楽しめてしまいます! なんと気前のよいことでしょう。)

(2) 『アリスの物語』+監修PDFが、超優良で希有な教材である理由

さて、こんな監修PDFですが、完成して出版された『アリスの物語』と組み合わせることで、文章を書くための超優良で希有な教材になります。なぜなら、『アリスの物語』と監修PDFを組み合わせれば、プロの物書きが小説という作品を完成させるための過程を学ぶことができるからです。

a.プロの物書きのBefore・After比較ができる

まず、監修PDFには、監修前の『アリスの物語』のぜんぶが収められています。そのため、監修PDFと完成版『アリスの物語』を比較することで、『アリスの物語』のBefore・Afterを比較できます。

世に出る文章の多くは、世に出ることのゴーサインを受けた、完成版です。完成版の手前の文章は、通常、世に出ません。そのため、他人が書いた文章について、Before・Afterを比較できるチャンスは、あまりありません。

プロの物書きが完成版の手前の文章を公開することは、さらに珍しいです。プロの物書きが完成させた文章のBefore・After比較を可能にする教材は、滅多にありません。

監修PDFと『アリスの物語』の組合せは、プロの物書きである倉下さんのBefore・Afterを明らかにしたものです。プロの物書きのBefore・Afterが、このボリュームで公開されているだけで、『アリスの物語』+監修PDFは、希有で超優良な教材です。

b.BeforeからAfterに至るプロの物書きの秘訣がていねいに説明されている

さらに、監修PDFには、Beforeを書き直すとよい理由が、ていねいに説明されています。この理由は、同じくプロの物書きである藤井太洋さんの手によるものです。

そのため、監修PDFの指摘やコメントを読むと、プロの物書きが、物語を完成させるために、どのようなことに気を配り、どのようなことを考えて、どのように校正をするのか、がよくわかります。

監修PDFには、藤井太洋さんによる、プロの物書きの秘伝のようなものが、惜しげもなく公開されています。

この点も、『アリスの物語』+監修PDFは、希有で超優良な教材である理由です。

(3) 『アリスの物語』+監修PDFの使い方

では、『アリスの物語』+監修PDFという教材を、どのように使うとよいでしょうか。

倉下さんは、このように書かれています。

最初に完成版「アリスの物語」を読んで、その後に監修PDFで舞台裏を覗くのもよし。

先に監修PDFで指摘されたポイントをチェックして、それがどう変わったのかを完成版で楽しむのもよし。

(R-styleより)

『アリスの物語』+監修PDFが超優良で希有な教材である理由は、プロが作品を完成させるまでの過程を学ぶことができるからです。なので、Before・Afterを比較することと、BeforeとAfterの差が生まれた理由をたどることが基本になります。

この意味では、倉下さんご提案のとおり、「完成版→監修PDF」の順番も、「監修PDF→完成版」の順番も、どちらも高い学習効果が期待できます。

しかし、学習効果は、楽しむことによっても促進されます。この意味では、完成版『アリスの物語』をライトノベルとして楽しむことも大切です。そのため、最初に読むのは、やはり完成版『アリスの物語』がよいのではないかというのが、私の意見です。

そこで、私がおすすめする順番は、次のとおりです。

- 完成版『アリスの物語』を読む

- 監修PDFを読む

- 監修PDFと照らし合わせながら、『アリスの物語』を読む

3.「読み手のためにとびっきり親切になる」ということ

ここ最近、私は、「読みやすい文章を書くために、何度も文章を書き直す」ということを考えています。

「村上春樹は、どのように、読みやすい文章を書くのか?」では、「何度も何度も書き直す」ことをいとわないことが大切なんじゃないか、といことを考えました。

印象に残っている村上春樹の言葉は、「何かを人に呑み込ませようとするとき、あなたはとびっきり親切にならなくてはならない。」というものです。

村上 最初にひとつのイメージがあり、僕はそこにあるひとつの断片を別の断片に繋げていきます。それがストーリーラインです。それから僕はそのストーリーラインを読者に向かって提示し、説明する。うまく呑み込ませる。何かを人に呑み込ませようとするとき、あなたはとびっきり親切にならなくてはならない。「いや、自分さえわかっていればそれでいいんだ」という態度では、ほとんど誰もついてきてくれない。簡易な言葉と、良きメタファー、効果的なアレゴリー。それが僕の使っているヴォイスというか、ツールです。僕はそのようなツールを使って、ものごとを注意深く、そしてクリアに説明します。

—-そういうものは自然にあなたのもとに訪れるわけですか?

村上 僕は特に知的な人間でもないし、強い自負心のある人間でもない。僕は、僕の本を読む人々とだいたい同じ人間です。僕は若いころジャズクラブを経営していて、カウンターの中に入ってカクテルを作ったり、サンドイッチを作ったりしていました。本を読むのはとても好きだったけど、小説家になろうと志していたわけではありません。どちらかといえばごく普通の人間です。何かの加減でひょいと小説家になっちゃっただけです。それは何というか、天からの恵みみたいなものだったんです。だからこそ、ものを書くことに関しては謙虚でなくてはならないといつも考えているのです。

「何かを人に呑み込ませようとするとき、あなたはとびっきり親切にならなくてはならない」『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997-2011』p.210-211

また、『文章教室』第8回で「ていねいに校正する」ということに取り組んだとき、倉下さんから、「全ては読み手のためですね。」というコメントをいただきました。

@irodraw 全ては読み手のためですね。

— 倉下 忠憲 (@rashita2) 2014, 5月 7

プロの物書きの文章を書く姿勢を垣間見た気がしました。そして、自分が書く文章を、読み手にとって少しでも読みやすいものとするために、ていねいに書き直すこと。これにたくさんの時間とエネルギーがかかるのは、あたりまえのことなんだと、気づくことができました。

「読み手のためにとびっきり親切になる」というのはどういうことなのかは、今の私にとって、考えるべき大切なテーマです。

ちょうどこのタイミングで、私は、完成版の『アリスの物語』を読み、そして、監修PDFを読みました。

この2つを組み合わせた『アリスの物語』+監修PDFという教材は、私に、「読み手のためにとびっきり親切になる」ということを考えるとっかかりを与えてくれたような気がします。

【参考情報】

この2つをそろえると、文章を書くための、希有で超優良な教材が入手できます。

『アリスの物語』(有料・今(2014/05/16)は148円)

監修PDFのダウンロード(無料)

"「ライトなラノベコンテスト」最優秀賞の倉下忠憲さんにインタビューしてみた" をINTERNET Watchへ寄稿、藤井太洋さんによる監修PDFを公開しました : 見て歩く者 by 鷹野凌

スポンサードリンク

関連記事

-

-

Androidからさっとメモし、パソコンからじっくりと日記へ仕上げる、Evernote日記システム

1.Evernote日記システム (1)さっとメモし、じっくり日記へ仕上げる スマートフォンは、

-

-

ていねいに書き直すために時間とエネルギーがかかるのはあたりまえ~『文章教室』第8回の感想

1.『文章教室』の中で、とりわけ第8回が思い出深い (1) 『文章教室』完結! 『文章教室』は、

-

-

「なぜ、私は、思考するツールとして、Evernoteを使うのか?」の「はじめに」

1.Evernoteは、果たして、思考のためのツールなのか? (1) 「Evernoteは、思考の

-

-

課題とアプローチ×具体的と抽象的のマトリクス

1.具体的な課題と抽象的な課題 課題には、具体的な課題と抽象的な課題があります。(ふたつにぱりっと分

-

-

Evernoteは、ノートの杭を打つからこそ、思考のツールとして現にうまく機能している。

1.ノートの杭を打つにもかかわらず、Evernoteは、なぜ、思考のツールとして現に機能しているのか

-

-

思考の筋道をたどることのできる文章を書くための日本語文章力

1.どんな文章を目指すか 私は、日本語文章力を鍛えたいと考えています。仕事においても、普段の暮らし

-

-

アナログでの思考を、Evernoteに集め、アウトプットにつなげる

1.はじめに 近頃の私は、しばしば、スターバックスで昼ご飯を食べます。1時間の昼休みをフルに使い、

-

-

なぜ、WorkFlowyという道具は、「やりたい」のつまみ食いの集積を完成文書へ統合することを可能にするのか?

1.はじめに 昨日、これを書きました。 そのときどきの「やりたい」のつまみ食いを、文書の完成へと統

-

-

WorkFlowyについて語るときに僕の語ること

走ることについて正直に書くことは、僕という人間について(ある程度)正直に書くことでもあった。途中から

-

-

『WorkFlowy文章作法』第1章「2つの原則」(前半「知的生産のフロー」)

この記事は、『WorkFlowy文章作法』の第1章「2つの原則」のうち、前半の「知的生産のフロー」で